Domingo XXX - C

LUCAS 18,9-14

LUCAS 18,9-14

La liturgia nos presenta hoy la parábola del fariseo y del publicano. Jesús con esta parábola quiere enseñarnos cuál es la actitud justa para orar e invocar la misericordia del Padre: cómo se debe orar.

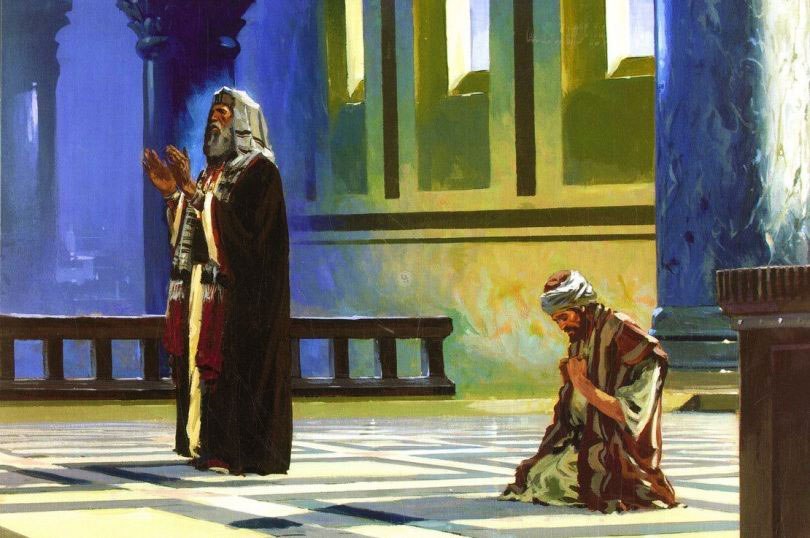

Ambos protagonistas suben al templo a orar, pero actúan de modos muy diferentes, obteniendo resultados opuestos. El fariseo ora «de pie» y usa muchas palabras. La suya, si, es una oración de agradecimiento dirigida a Dios, pero en realidad es un alarde de sus propios méritos, con sentido de superioridad hacia los «demás hombres», calificándolos como «ladrones, injustos y adúlteros», como, por ejemplo – y señala a aquel otro que estaba ahí - «como ese publicano».

Precisamente aquí está el problema: aquel fariseo ora a Dios, pero en verdad mira a sí mismo. ¡Ora a si mismo! En vez de tener delante a sus ojos al Señor, tiene un espejo. A pesar de encontrarse en el templo, no siente la necesidad de postrarse delante de la majestad de Dios; está de pie, se siente seguro, ¡casi fuera él, el dueño del templo! Él enumera las buenas obras cumplidas: es irreprensible, observante de la Ley más de lo debido, ayuna «dos veces por semana» y paga la “decima” parte de todo aquello que posee.

En conclusión, más que orar, el fariseo se complace de la propia observancia de los preceptos. Y, además, su actitud y sus palabras están lejos del modo de actuar y de hablar de Dios, quien ama a todos los hombres y no desprecia a los pecadores. Éste desprecia a los pecadores, también cuando señala al otro que está ahí. Aquel fariseo, que se considera justo, descuida el mandamiento más importante: el amor a Dios y al prójimo.

No basta pues preguntarnos cuánto oramos, debemos también examinarnos cómo oramos, o mejor, cómo es nuestro corazón: es importante examinarlo para evaluar los pensamientos, los sentimientos, y extirpar la arrogancia y la hipocresía.

El publicano, en cambio, se presenta en el templo con ánimo humilde y arrepentido: «manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho» Su oración es breve, no es tan larga como aquella del fariseo: “Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador” .

De hecho, los cobradores de impuestos – llamados justamente, publicanos – eran considerados personas impuras, sometidas a los dominadores extranjeros, eran mal vistos por la gente y generalmente asociados a los “pecadores”.

La parábola enseña que se es justo o pecador no por la propia pertenencia social, sino por el modo de relacionarse con Dios y por el modo de relacionarse con los hermanos. Los gestos de penitencia y las pocas y simples palabras del publicano testimonian su conciencia acerca de su mísera condición. Su oración es esencial. Actúa como un humilde, seguro solo de ser un pecador necesitado de misericordia.

Si el fariseo no pedía nada porque tenía ya todo, el publicano puede solo mendigar la misericordia de Dios. Presentándose “con las manos vacías”, con el corazón desnudo y reconociéndose pecador, el publicano nos muestra la condición necesaria para recibir el perdón del Señor. Al final justamente él, despreciado así, se convierte en icono del verdadero creyente.

Jesús concluye la parábola con una sentencia: «Os aseguro que este último – es decir, el publicano - volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado» .

La soberbia compromete toda acción buena, vacía la oración, aleja a Dios y a los demás, sin embargo, la humildad, es más bien la condición necesaria para ser ensalzados por Él y así poder experimentar la misericordia que viene a colmar nuestros vacíos. Si la oración del soberbio no alcanza el corazón de Dios, la humildad del miserable lo abre. Dios tiene una debilidad: la debilidad por los hombres. Delante de un corazón humilde, Dios abre su corazón totalmente.

Esta parábola nos invita a mirarnos con sinceridad a nosotras mismas para ver de qué manera nos relacionamos con Dios; a mirar a los demás con amor y compasión y a mirar a Dios con humildad.

Mirarnos a nosotras mismas con sinceridad: para descubrir que todas tenemos algo de los dos personajes.

Mirar a las demás con amor y misericordia: pues no es justo que, para resaltar nuestros méritos, acentuemos los fallos de las demás, como, a veces, hacemos.

Y mirar a Dios con humildad: pues ante Dios sólo podemos colocarnos en la postura del publicano, es decir, la postura de quien todo lo espera de la bondad y de la misericordia de Dios.

Es esta humildad que la Virgen María expresa en el cantico del Magníficat: «Ha mirado la humillación de su esclava. […] Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen» (Lc 1,48.50). Que Ella nos ayude, nuestra Madre, a orar con un corazón humilde.

¿Cómo es mi manera de relacionarme con Dios? ¿Me creo mejor que las demás? ¿Tengo conciencia de ser pecadora? ¿Soy humilde ante Dios y ante las hermanas?