Domingo 17 - C 2025

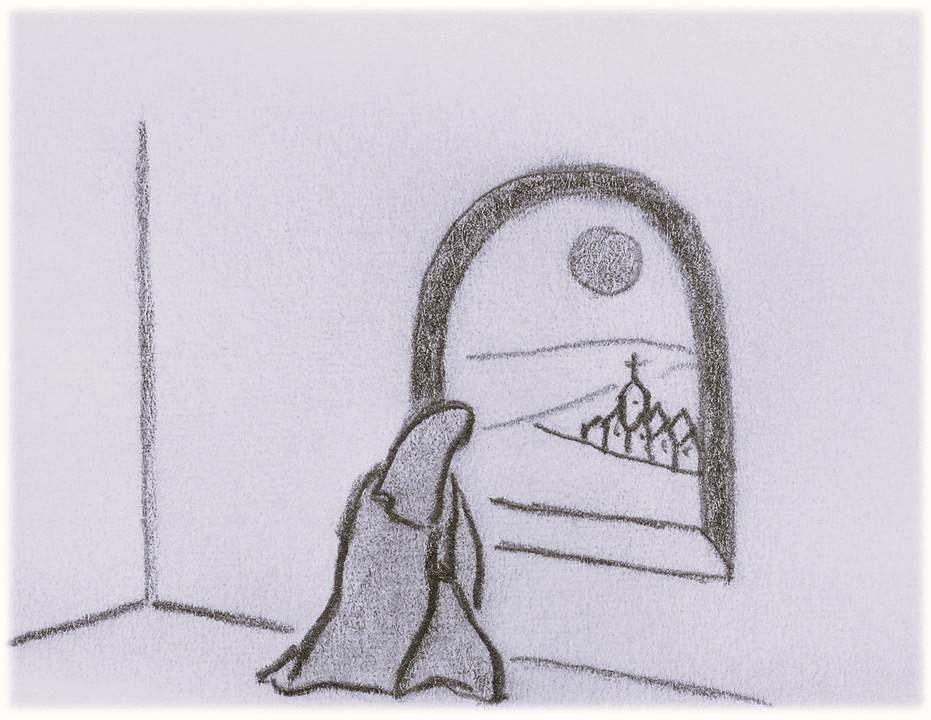

Jesús oraba en cierto lugar. Al terminar, uno de sus discípulos, conmovido quizá por la forma en que lo hacía, se atrevió a pedir: “Señor, enséñanos a orar”. No le pide una oración cualquiera, ni una fórmula para repetir, sino que desea aprender a hablar con Dios como Él lo hace, con esa intimidad serena, profunda, confiada.

Y Jesús responde con palabras que aún hoy resuenan en lo más profundo del alma: “Cuando oréis, decid: Padre…”. Solo esa palabra ya transforma. No dice “Dios lejano”, ni “Juez eterno”, sino simplemente “Padre”.

Ese inicio lo cambia todo: orar no es realizar un rito o cumplir con un deber, es dirigirse a un Dios que nos ama como hijos, que nos conoce, que se compadece, que espera nuestro corazón abierto. Jesús enseña una oración breve, pero densa, cargada de sentido.

Pide por el Reino, por el pan de cada día, por el perdón, por no caer en la tentación. En pocas palabras nos entrega lo esencial de la vida espiritual: confiar, pedir con humildad, reconocer nuestra fragilidad y dejarnos guiar por su voluntad.

Pero Jesús no se queda ahí. Sabe que la oración no siempre es fácil. A veces, Dios parece no responder. Entonces cuenta la parábola del amigo importuno: uno que llama de noche, que insiste, que incomoda. El otro no quiere levantarse, pero al final lo hace, no por amistad, sino por su insistencia. Jesús no nos dice que Dios es como ese vecino molesto, sino que, si incluso una persona reacia a acoger, puede ceder ante la perseverancia, cuánto más nuestro Padre del cielo, que nos ama infinitamente. Por eso dice: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá”. Es una invitación a orar sin cansancio, a confiar incluso cuando todo parece callado. No porque Dios sea sordo, sino porque nuestra oración también necesita madurar, crecer, dejar de ser infantil para convertirse en un verdadero diálogo de amor.

Y Jesús remata con una promesa aún más grande: “Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan”. Aquí está la clave. No siempre recibimos lo que pedimos, pero si pedimos con fe, recibiremos algo más grande: el Espíritu Santo. No es un premio de consolación, es el Don supremo. Es el mismo Dios que se da, que habita en nosotros, que nos transforma por dentro. A veces oramos por cosas concretas: salud, trabajo, paz… y parece que no llega la respuesta. Pero si pedimos al Espíritu, si dejamos que Él venga, entonces incluso en la enfermedad, en la falta, en la lucha, encontramos fuerza, consuelo, luz.

Este misterio se ilumina aún más con la figura de Abraham que escucharemos en la eucaristía en la primera lectura. Él se atreve a dialogar con Dios, a interceder por Sodoma, a pedir con humildad, pero con audacia. Baja de cincuenta a diez, buscando salvar a los inocentes. Es un diálogo valiente, casi atrevido. Pero Dios lo escucha. No lo reprende, no lo calla, no se molesta por su insistencia. Lo escucha y responde. Es el mismo Dios que Jesús nos revela: un Padre que acoge nuestras súplicas, que se deja tocar por nuestra oración sincera.

La oración no es solo para obtener cosas, sino para fortalecer el alma, para levantar el corazón, para recordar que no estamos solos. El que ora con fe no siempre cambia lo externo, pero sin duda cambia por dentro. Aprende a ver de otra manera, a caminar con paz en medio del caos, a reconocer la mano de Dios en lo pequeño.

Orar, entonces, es mucho más que pedir cosas. Es ponernos en relación con Aquel que nos conoce y nos ama. Es ser hijos ante el Padre. Es insistir no por desconfianza, sino porque confiamos tanto que no dejamos de llamar. Es pedir con la certeza de que, al final, Dios se dará a sí mismo.

En tiempos donde todo se mide por la eficacia, la oración parece inútil. Pero Jesús nos dice que es lo más necesario. Porque orar nos despierta, nos centra, nos sana. Porque en la oración no solo hablamos: somos escuchados, tocados, sostenidos. Pedimos pan y Dios nos da el Espíritu. Llamamos, y Él abre la puerta no solo de su casa, sino de su corazón.

Ojalá este Evangelio nos renueve en el deseo de orar cada día, no como obligación, sino como encuentro. Que podamos decir “Padre” con el corazón y no solo con los labios. Que insistamos, no para torcer su voluntad, sino para abrir la nuestra. Y que recibamos, sobre todo, el don del Espíritu, que es el amor mismo de Dios en nosotros.